On a le choix

Delphine Petitjean

Rédactrice en chef et journaliste

Delphine est diplômée en études de la communication et des médias ainsi qu'en rédaction web et enseignement. Elle a débuté en presse écrite en Belgique, puis s'est dirigée vers le domaine de l'insertion professionnelle et de la formation. Au Canada, elle a été chargée de projet, a eu quelques collaborations en rédaction, avant de se former à la réalisation documentaire et de co-fonder On a le choix Média.

On a le choix

Raphaël Machiels

Directeur Technique et Caméraman - Monteur

Raphaël est diplômé en Techniques Cinématographiques et en Développement Web. En Belgique, il a travaillé pour la télévision nationale, ainsi que pour les télévisions locales en tant que caméraman - monteur. Il a aussi oeuvré sur des captations de concerts et d'évènements sportifs. Au Canada, il a travaillé dans le Web avant de co-fonder On a le choix Média.

Base de réflexion

Lors de ces deux jours de conférences et d’ateliers, les dirigeants des médias en situation linguistique minoritaire de tout le pays avaient fait le déplacement. Étaient présents également, entre autres, les représentants du milieu associatif, de l’éducation et du gouvernent.

« Ça a commencé avec une combinaison des données du sondage Nanos, des commentaires qu’on a reçus au fil des dernières années aussi sur les besoins. », explique Mélanie Tremblay, experte-conseil en développement journalistique pour le Consortium des médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire.

Des informations de recherches ont également été compilées pour donner naissance à un livre blanc dont les thématiques ont été discutées lors de cet évènement phare.

Faits saillants du sondage réalisé par la firme Nanos

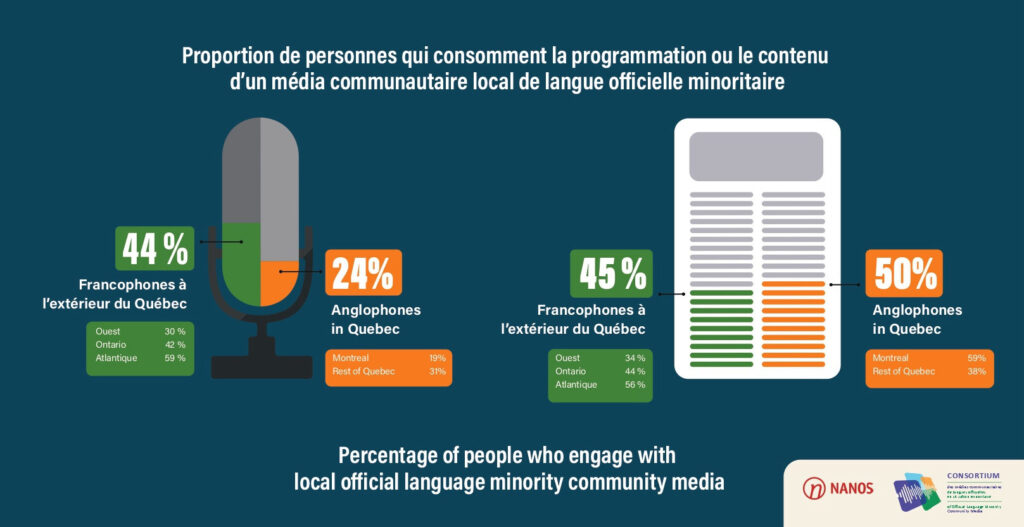

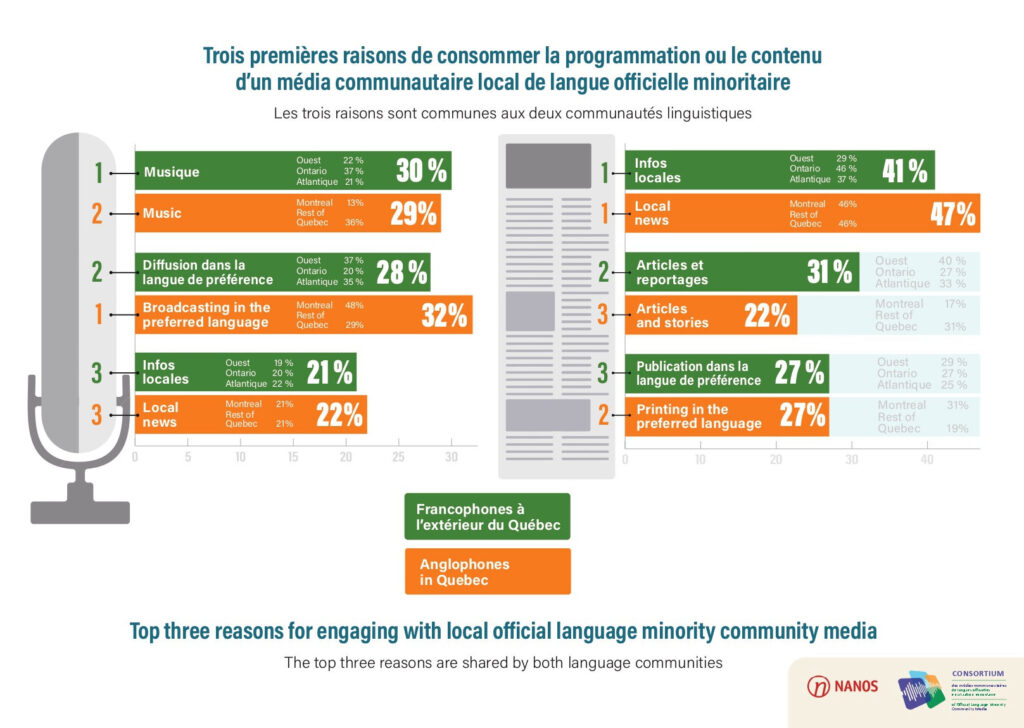

L’enquête révèle entre autres que les francophones à l’extérieur du Québec sont en moyenne 45 % à consommer la programmation ou le contenu d’un média communautaire de langue officielle minoritaire et que ce sont les nouvelles locales qui sont les plus susceptibles d’attirer le public francophone.

Un rôle majeur et une reconnaissance limitée

Le livre blanc souligne que les médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire (MCLOSM) sont des piliers essentiels de la vitalité linguistique et culturelle des communautés francophones et anglophones minoritaires au Canada. Ils renforcent la démocratie locale en donnant accès à l’information, en nourrissant la mémoire collective, en favorisant la participation citoyenne, et en affirmant l’identité culturelle.

Plus particulièrement, ces médias :

- préservent la langue, la culture et les traditions ;

- renforcent le sentiment d’appartenance ;

- soutiennent les gouvernements dans leurs responsabilités envers ces communautés, notamment dans le respect de l’égalité réelle entre le français et l’anglais, comme prévu par la Loi sur les langues officielles modernisée en 2023.

Malgré leur importance, les MCLOSM manquent encore de reconnaissance. Le secteur est à un tournant critique. Quatre grands chantiers ont été identifiés :

- Organisationnel : les MCLOSM doivent, notamment, mobiliser leur écosystème local et susciter un appui actif.

- Sectoriel : le Consortium des médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire doit, entre autres, appuyer les médias dans la révision de leur structure organisationnelle et de leur modèle économique.

- Communautaire : les associations, les institutions et les membres des communautés desservies doivent, entre autres, intégrer les MCLOSM dans leur plan d’action communautaire et de développement local.

- Gouvernemental : les gouvernements, tant au niveau fédéral, que provincial et municipal doivent, entre autres, reconnaitre de façon explicite le rôle des MCLOSM dans les lois et politiques publiques.

Un journalisme indépendant dans un média communautaire

« L’indépendance est importante pour garder la confiance du public. En même temps, il faut toujours garder un dialogue, il faut quand même être proches. », explique François Carrier, directeur général du journal Le Droit.

Croyant à la portée du contenu hyperlocal, il ajoute : « Il faut ramener la population parce que tout le monde est responsable de cette démocratie et de ces médias. »

Ça prend le courage de prendre la parole, d’être créatif avec peu de moyens et le courage de ses convictions, de comprendre c’est quoi le pouvoir de l’information dans nos communautés aussi et de savoir à quel point cette information-là, ce journalisme-là, ces médias-là, peuvent rendre nos communautés plus fortes, plus résilientes aussi.

Mélanie Tremblay

L’experte-conseil fait également la distinction entre le journalisme, gardien de la démocratie, et l’information, voire la promotion : « Il y a de l’éducation à faire, à toutes sortes de niveaux sur le rôle et la responsabilité du média, le rôle et la responsabilité du journaliste, mais aussi, le rôle et la responsabilité des différentes instances, que ce soient les associations, les différents paliers de gouvernement, les entreprises privées, tous les membres d’une communauté. »

L’argent, nerf de la guerre

Le monde médiatique est fragilisé financièrement, ce qui est une préoccupation centrale.

« Les revenus ont baissé, les capacités ont baissé. Donc, ça a un impact directement sur la capacité du média à jouer son rôle pleinement, dans sa communauté et de faire du journalisme local de qualité. […] C’est vraiment le grand défi en ce moment, la baisse de publicités, de revenus de tout acabit. », souligne Linda Lauzon, coordinatrice et représentante autorisée pour le Consortium des médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire.

Je mets beaucoup d’emphase sur toute la question de l’investissement publicitaire parce que là, il y a vraiment un problème et ce n'est pas juste un problème des médias, mais vraiment de se dire pourquoi on investit autant dans les géants du web qui créent, entre autres, simplement un exode de nos propres sommes financières. Donc, les médias locaux sont une solution à ça.

François Carrier

Diffuseur public, dualité linguistique

Brendan Kelly est un des co-fondateurs de l’hebdomadaire alternatif Montréal Mirror, auteur et chroniqueur pour différents médias. Il était un des conférenciers invités lors de l’évènement. À travers son livre Le CH et son peuple, il pose un regard Out of the Box sur les relations entre anglophones et francophones au Québec et par extension, au Canada. Il explique ainsi comment une équipe de hockey est le reflet d’une société en mutation et constitue le lien entre les deux communautés linguistiques.

Tout le système au Canada est basé sur l’idée que le média est francophone ou anglophone. C’est construit comme ça, au niveau commercial […] et au niveau de la diffusion, les règles du CRTC tout ça, est basé sur l’idée que le média doit être dans une langue. C’est systémique, ce ne sera pas facile de changer ça. […] Mais au niveau communautaire, il y a une façon de faire ça.

Brendan Kelly

Interrogée sur ce qui l’a surprise dans les données collectées, Linda Lauzon fait référence à la manière dont le diffuseur public a recours aux contenus fournis par les journaux locaux.

« Radio-Canada utilise ce que les médias locaux produisent. […] Il n’y a pas de problème avec cette complémentarité-là, mais il faut qu’elle soit reconnue. » La représentante du secteur plaide donc pour plus d’investissement public. « De l’argent investi dans nos médias locaux, c’est de l’argent investi dans tous les Canadiens et Canadiennes puisque c’est amené au niveau national par le diffuseur public. »

Cercles d’exploration

Parmi les thèmes abordés lors des cercles d’exploration qui ont eu lieu durant les deux jours du Forum, on retrouvait la question suivante : Qu’est-ce qu’un vrai journaliste en 2025 ?

« Quand on voit la réalité journalistique qui se transforme aujourd’hui, avec beaucoup plus de journalistes indépendants, ou encore, des gens qui s’autoproclament journalistes, mais qui ne sont plus associés à des médias, qu’est-ce que ça représente quand on est dans un média local, média communautaire, média de proximité ? », interroge Mélanie Tremblay.

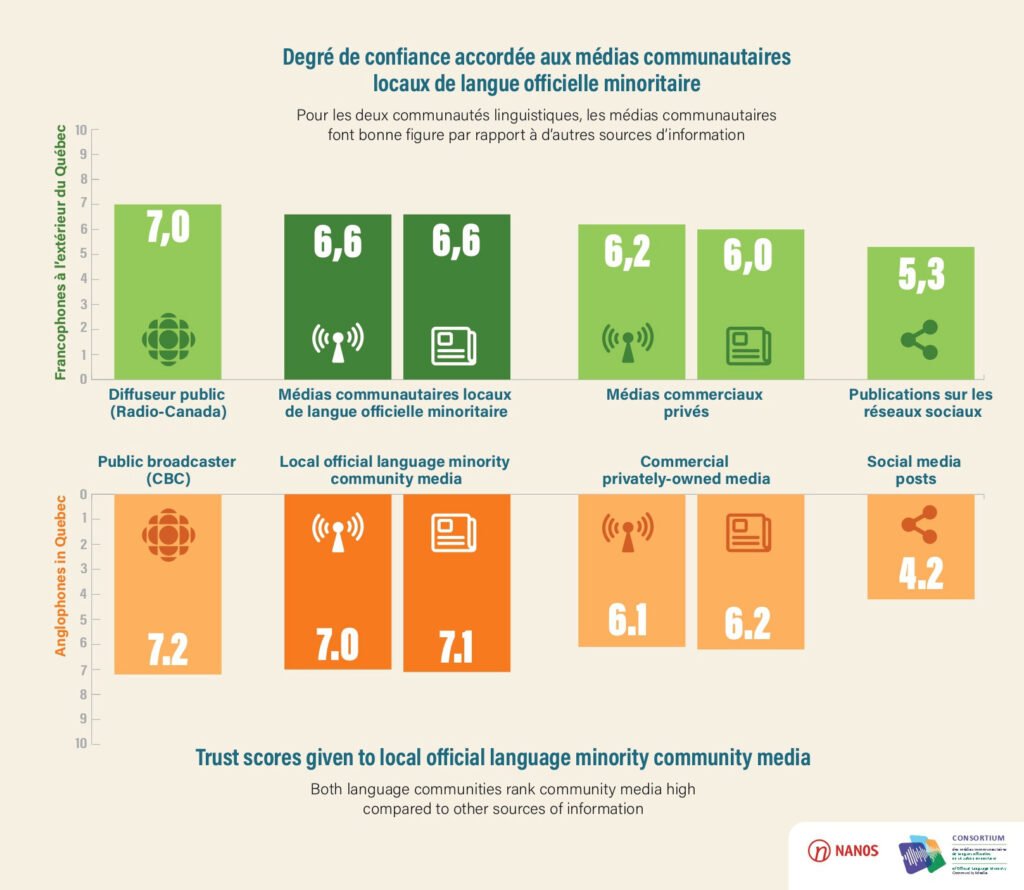

« La surprise qu’on a eue, c’est quand même un niveau de confiance élevé à l’égard des médias locaux, médias communautaires de langues officielles, parce que, justement, il y a ce sentiment d’appartenance, ce sentiment où on reflète notre réalité. Les médias de langues officielles se classent au deuxième rang derrière le diffuseur public et devant les plus grands médias privés. »

À la suite du Forum des Voix locales, un plan d’action sera mis en œuvre sur base des quatre chantiers identifiés dans le livre blanc.

1 réflexion sur “Médias communautaires : les défis et l’avenir”

Looks like you had a very fruitful business weekend and hopefully have created some great contacts